Como se bautizan las montañas en Chile? En la entrada del Club Andino Alemán de Santiago (DAV), una vitrina muestra crampones y piolets de hierro de hace un siglo, banderas y retratos de antiguos andinistas y entre otros objetos, un curioso tarro de comida agujereado que guarda un pergamino con un libro de cumbre. «Le cayó un rayo, por eso el papel está quemado», explica Álvaro Vivanco, presidente del DAV y editor jefe de la agrupación Andeshandbook, una de las principales fuentes de información sobre esta cordillera.

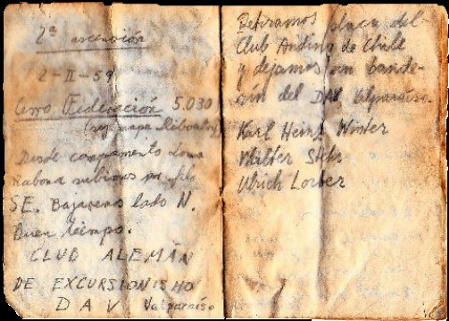

REGISTRO. Este es el tipo de registro que se dejaba en las cumbres para marcar un ascenso. La tradición se ha perdido

Álvaro Vivanco, editor jefe del sitio Andeshandbook.org

y miembro del DAV.

Antiguamente, los registros de cumbre

se guardaban en cajas como estas.

El tarro oxidado es lo que en la jerga montañera se conoce como «testimonio». Un registro lejano pero indeleble de que alguien efectivamente logró llegar a una determinada cumbre. En este caso, es un objeto valioso para el DAV, pues atestigua el primer ascenso a un cerro de altura clásico de la cordillera central de Chile, el Mesón Alto, alcanzado por vez primera en 1929 por Albrecht Maass y Otto Pfenniger. Estos testimonios son un registro fiel de los ascensos y los nombres con los que se ha denominado a las montañas en Chile. Durante sus diversas expediciones, Vivanco ha encontrado algunos que describe como auténticas «obras de arte»; como una caja metálica con el nombre impreso del cerro Nevado de Piuquenes, que contenía una libreta con todos los ascensos realizados hasta esa fecha. «Ahora, con suerte encuentras una bolsa plástica y un papel tapado con una piedra para que no se vuele», dice con cierta nostalgia. La tradición de dejar el testimonio en una cumbre ha pasado al olvido y ha sido reemplazada por una selfie en la cumbre. Un ritual perdido que, a su vez, ha revelado un tema pendiente: los miles de cerros en Chile que no tienen ascensos registrados y ni siquiera un nombre. Rótulo: inexplorado.

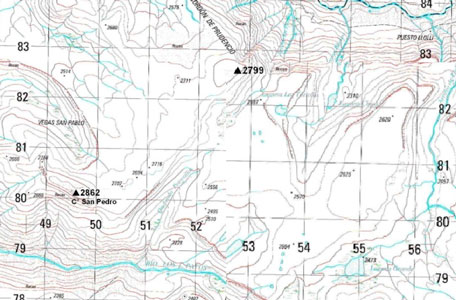

Antiguamente, cuando un andinista miraba hacia la montaña y pensaba ‘Quiero llegar hasta esa cumbre’, lo primero que hacía era dar con un mapa o buscar a un arriero que lo guiara y lo ayudara con mulas para cargar el peso. Durante esa travesía, el andinista apuntaba hacia un cerro que veía a lo lejos, y el arriero, posiblemente, lo identificaba según los nombres de su propia tradición. Topónimos que nacían de un lenguaje relacionado con una geografía específica, con las formas del paisaje o los elementos del entorno. Esta relación «intuitiva» entre nombre y naturaleza tendría un tope con la aparición de la cartografía oficial, tal como explica el ingeniero y montañista Ulrich Lober, quien creció subiendo los cerros de la cordillera de la Costa y hace más de 30 años reside en Múnich, Alemania. «Me di cuenta de que en un área importante de los Andes centrales, donde había unos 1.500 cerros, al menos la mitad de ellos no tenía nombre», explica Lober, hoy de 83 años. De allí surgió la idea de «Nomenclatura», quizás la investigación cartográfica, de archivo y de terreno más importante que está documentando a los Andes centrales y que hoy impulsa la agrupación Andeshandbook. El objetivo es reducir las omisiones y los cerros con nombre mal puesto en los mapas. Uno de los casos emblemáticos que encontraron fue el del Nevado Juncal, un clásico cerro de frontera de la Región Metropolitana. En el mapa oficial del Instituto Geográfico Militar (IGM), el Nevado Juncal aparece seis kilómetros más al sur de donde realmente debería estar. Además, el análisis que hace el proyecto «Nomenclatura»-que abarca 300 kilómetros de alta cordillera, desde el Nevado de Leiva en la Región de Valparaíso hasta Laguna de Teno, en el Maule- demostró que el porcentaje de cobertura (cumbres con nombre) era muy bajo (menos del 30 por ciento), y que el porcentaje de error fluctuaba entre 33 y 46 por ciento. Andeshandbook ha corregido y recuperado nombres de montañas en zonas fronterizas. Sin embargo, solo pueden publicarlas en sus mapas entre paréntesis, ya que no tienen carácter oficial. «La Difrol (Dirección de Fronteras y Límites del Estado) no acepta nombres diferentes a los que aparecen en las cartas del IGM cuando son zonas de frontera. Se puede publicar un mapa corrigiendo errores siempre y cuando no sean cerros fronterizos», aclara Vivanco.

Reglas de bautizo La explicación entre esta desconexión entre la falta de nombres o la desaparición de los que ponían los lugareños se puede encontrar hace más de un siglo, en las primeras expediciones que llegaron a hacer levantamientos cartográficos, contratadas por el Gobierno de Chile. Pocos de esos nombres originales se mantendrían en los mapas oficiales. Quizás por eso, a mediados del siglo XX, un grupo de glaciólogos, geógrafos y exploradores comenzaron a alertar sobre cómo debían bautizarse las montañas de Chile. Uno de ellos fue el destacado montañista e historiador chileno Evelio Echevarría, quien sugería en la revista Andina de 1972: «Los andinistas chilenos tenemos la suerte de poder escalar cumbres que han sido señalados con excelentes nombres (…), quechuas, aimaras, atacameños y mapuches, que a la vez son descriptivos y poéticos (…). Pero los chilenos no nos percatamos del problema que ha surgido recientemente: las cumbres innominadas del mundo están siendo bautizadas con nombres que son inapropiados y en algunas ocasiones, atroces (…), nombres que no solo ofenderían el buen gusto y la estética, sino que también herirían nuestro orgullo de andinos y de chilenos».

En ese contexto, Echevarría recomendaba nombres que fuesen descriptivos, según el color y forma de la montañas, como lo son el caso del Plomo, el Puntiagudo o el Cerro del Manantial. En tierras indígenas, sugería averiguar si existían nombres locales y respetarlos, y en caso de no encontrarlos, buscar los que guarden relación emotiva con la región, como leyendas, tribus o héroes indígenas (cerro Lautaro, cerro Yagán), de andinistas que han perecido en la montaña (cerro Freile), o exploradores ilustres (cerro Riso Patrón). El glaciólogo francés Louis Lliboutry -quien hizo un valiosísimo aporte a la cartografía y al estudio de los glaciares chilenos- dejó un listado en su libro «Nieves y Glaciares de Chile» de 1956, donde sugirió respetar los nombres que han dado los viejos moradores y baqueanos de la zona, desconfiando de los dados por obreros agrícolas, mineras o por quienes llegaron a la región en fechas recientes. Además, dice que se acepten los nombres dados por andinistas en un primer ascenso, dejando constancia de ello en la cumbre, y que el nombre sea respaldado por el Instituto Geográfico Militar, así como acepta los nombres dados por comisiones topográficas, siempre que sean oficiales y que no exista un nombre anterior. «Me parece apropiado buscar un nombre asociado a la forma o características del cerro -como los cerros La Pala, Amarillo o Puntudo-, aunque esto conduce al riesgo de ser repetitivos: hay más de cinco cerros Amarillos», dice Elvis Acevedo, destacado montañista y parte de la agrupación «Perros Alpinos». «Preguntar a los lugareños sobre un cerro siempre conduce a nombres de ese tipo. Los arrieros que recorren la cordillera también bautizan respecto a sus propias vivencias (cerros Yeguas Muertas, Yeguas Heladas, Aparejo), y en sus casos está claro que no suben las montañas, pero pasan más tiempo que cualquier persona en ellas, así que habría que respetar ese tipo de ‘bautizo'». Hacer un listado con reglas parecería solucionar el problema.

Sin embargo, la tarea de nombrar es titánica y engorrosa. ¿Qué ocurre cuando se descubre que un ascenso que se consideraba el primero no lo era, o cuando los cerros se bautizan sin subirlos, desde la comodidad de un barco (como el caso del sacerdote salesiano Alberto de Agostini, en Patagonia, quien así acuñó cerros con nombres italianos como Stoppani y Dalla Vedova), o cuando un cerro se bautiza dos o tres veces sin siquiera saberlo? Lo que suena a una tarea romántica, también significa conflictos o malos entendidos entre el mundo civil, el de los montañistas y el de las instituciones que la elaboran los mapas oficiales.

Hoy, la labor de nombrar a los cerros ha pasado a manos de entusiastas que, habiéndose acercado por su cuenta a la montaña y a la épica labor de la exploración, se han dado cuenta de que el vacío que existe en la toponimia aún marca un abismo de conocimiento, y que eso guarda implicancias que trascienden el mero gesto de poner un nombre. Uno de ellos es el geofísico y candidato a doctor en Glaciología en la Universidad de British Columbia, Camilo Rada, quien ha realizado 17 expediciones en Patagonia. Rada precisa que el trasvasije de nombres que se realizó al pasar de los mapas esquemáticos a los oficiales de IGM, se hizo «muy al ojo, sin hacer un estudio acabado de dónde salían los nombres, como ocurrió en el caso del cerro Hyades, Bonete o Serrucho, entre otros, todos mal ubicados en la cartografía oficial».

Otro caso emblemático es el del glaciar Oblicuo, en Tierra del Fuego. «La expedición francesa de La Romanche de 1882 por el canal Beagle dejó un tremendo legado a la geografía y botánica de la zona, y ahí nombró el glaciar Oblicuo por la forma que tenía. Es un nombre que sigue todas las convenciones de la toponimia; Pero después el SHOA

(Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) le puso ‘glaciar España’ y hoy aparece así en los mapas oficiales». Desde 2011, Rada impulsa junto a la montañista argentina Natalia Martínez el proyecto «Uncharted», que busca reconocer el patrimonio de la exploración en la zona austral de Chile. Así, basados en los relatos de exploradores de generaciones anteriores, como Eric Shipton y Jack Miller, y sumado a los recientes primeros ascensos que se han logrado en la zona, se han elaborado mapas con alto nivel de detalle de Cordillera de Sarmiento, Cordillera Darwin y Campo de Hielo Norte. «Cuando quisimos salir a explorar estos lugares nos encontramos con un gran vacío, un mapa que estaba pelado. Este proyecto busca plasmar en la geografía de mapas todo el patrimonio de la exploración de la Patagonia, las rutas de ascenso y los nombres que se han ido dejando», explica Rada. Si se enfrenta el mapa de «Uncharted» con el mapa oficial del IGM, se encuentra con la sorpresa de que el primero muestra al menos 80 cumbres con nombre, mientras que en el segundo no aparecen más de seis. «Hay una desconexión con el tema de la toponimia», dice Rada. «No se valora el patrimonio de la exploración ni el topónimo que ha legado la historia de la zona. Desde el punto topográfico, tenemos suerte de tener un servicio geográfico que haga mapas de tan buena calidad, pero es una pena que haya tan poca conexión entre el IGM y la ciudadanía. La geografía no se debe pensar como algo estático». Nombrar es poder

Hay buenos motivos para hacerse cargo de los nombres. El desarrollo del turismo, los accesos y la cultura de montaña son algunos de ellos. «Lo primero que hace la gente para entender un lugar es mirar los mapas, y la toponimia en eso es fundamental», dice Camilo Rada. «Si miras un mapa y lo ves vacío entonces piensas que no hay nada, pero si lo ves lleno de nombres te llama la atención y te das cuenta de que ahí hay historias, que ha existido gente y hay temas de interés». Nombrar para cuidar, nombrar para poner en valor. Es el pensamiento que atraviesa a todos estos amantes de las montañas de nuestro país. Álvaro Vivanco, presidente del DAV, lo define así: «Cuando tú creas una relación con algo, lo primero que tienes que saber es cómo se llama. Partir por saber lo que tenemos para crear una cultura de montaña, algo que con el tiempo se transforme en cariño y, así, en el primer paso para cuidarlo». (fuente El Mercurio)